Que sont les vitamères ?

Modifié le 14 décembre 2023

Temps de lecture : 4 minutes

•julienvenesson.fr ce n’est pas que des formations professionnelles en nutrition, la sélection des meilleurs livres et des consultations avec des nutritionnistes, c’est aussi les réponses à vos questions dans les articles du blog. Bonne lecture !•

Les vitamines sont des substances indispensables à la vie, qui ne peuvent pas être synthétisées de manière autonome par l’organisme. Derrière les 13 vitamines nécessaires à l’être humain, se cachent autant de familles de molécules proches : les vitamères.

Vitamères et provitamines

Plus connues que les vitamères, les provitamines ne se réfèrent pas exactement à la même notion. Ces dernières sont des précurseurs, c’est-à-dire des molécules inactives qui peuvent être transformées en vitamines par l’organisme. Puisqu’elles conduisent à la production de vitamines, les provitamines sont généralement incluses dans le groupe des vitamères.

Les vitamères d’une vitamine ne se valent pas tous

Les vitamères d’une même vitamine peuvent sembler interchangeables, dans le sens où ils protègent tous contre les symptômes d’un déficit en cette vitamine. Cependant, malgré une structure chimique similaire, l’activité biologique des différents vitamères n’est pas forcément identique.

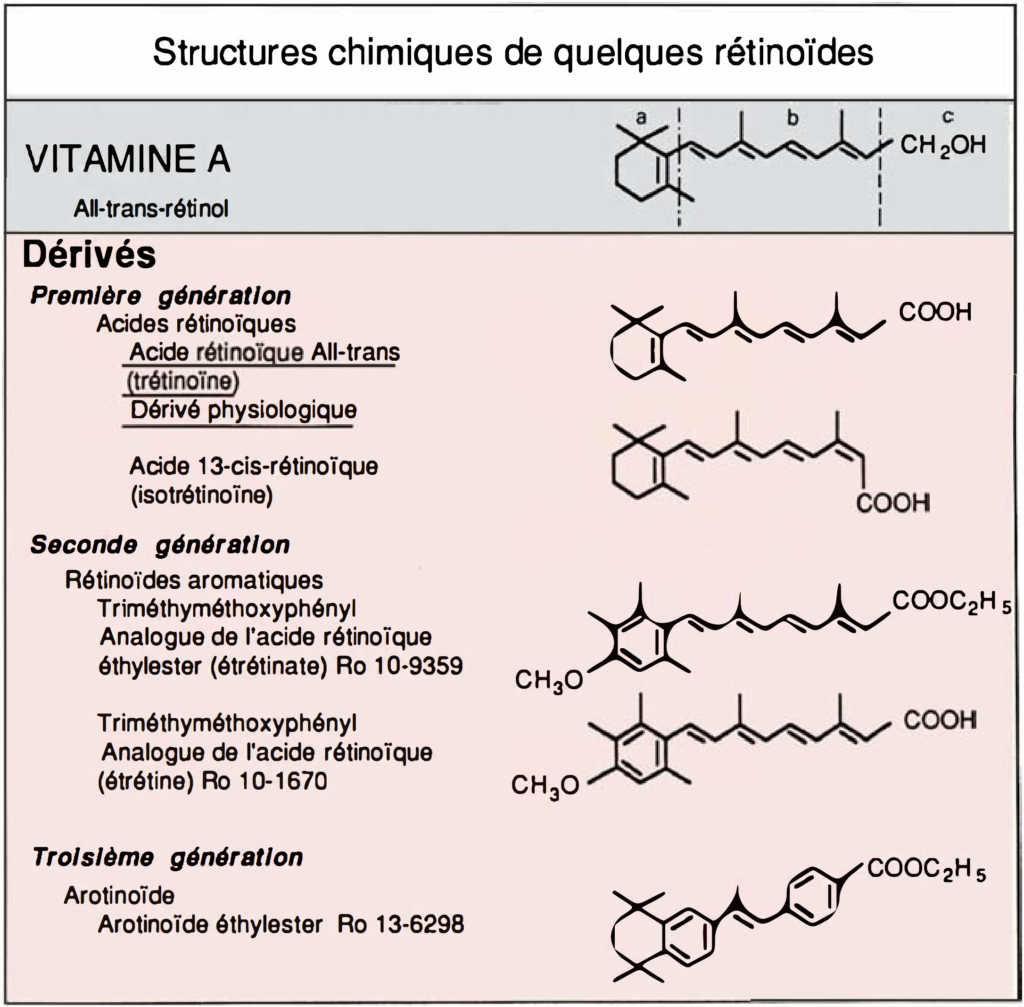

1. Les vitamères de la vitamine A :

- le rétinol et ses esters ;

- le rétinal (ou rétinaldéhyde) ;

- le bêta-carotène ;

- l’alpha-carotène ;

- la bêta-cryptoxanthine.

La biodisponibilité d’une vitamine dépend de son absorption par l’intestin et, s’il s’agit d’une provitamine, de la vitesse à laquelle elle sera convertie en forme active pour l’organisme. Afin de tenir compte de ce paramètre, pour la vitamine A, on mesure les quantités en « équivalents de rétinol », abrégés en ER. Le rétinol est en effet le principal précurseur de la molécule active de vitamine A, l’acide rétinoïque. Les besoins des adultes s’élèvent à 750 µg d’ER par jour pour les hommes et 650 µg d’ER par jour pour les femmes.

Alors que le rétinol et ses dérivés se trouvent dans les produits d’origine animale comme le foie, les caroténoïdes provitaminiques comme le bêta-carotène sont présents dans les végétaux tels que la carotte, l’épinard, le potiron ou encore la patate douce.

Dans l’intestin, le bêta-carotène est digéré et converti en rétinal, ou rétinaldéhyde. L’oxydation du rétinaldéhyde produit du rétinol. D’après l’Anses, « chez l’homme, 6 mg de β-carotène ont la même activité que 1 mg de rétinol. », ce qui illustre l’intérêt d’une mesure unifiée.

2. Les vitamères de la vitamine B1 :

- la thiamine ;

- les phosphates de thiamine.

3. Les vitamères de la vitamine B2 :

- la riboflavine ;

- la flavine mononucléotide (FMN) ;

- la flavine adénine dinucléotide (FAD).

Ces deux dernières sont des coenzymes dérivées de la riboflavine.

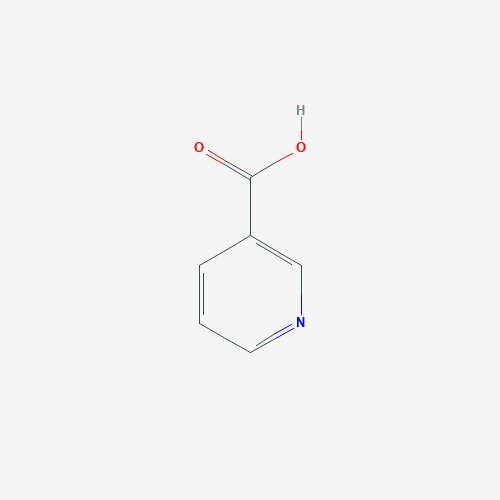

4. Les vitamères de la vitamine B3 ou niacine :

- l’acide nicotinique ;

- le nicotinamide ;

- le NAD (et NADP) ;

- le NADH (et NADPH) ;

- le riboside nicotinamide.

Toutes les formes de vitamine B3 présentes dans l’alimentation (acide nicotinique, nicotinamide, NAD et NADP) semblent agir de manière similaire. L’activité biologique du NADH et du NADPH (les formes réduites du NAD et du NADP) est plus faible, probablement parce que ces vitamères sont moins stables dans l’estomac.

5. Les vitamères de la vitamine B5 :

- l’acide pantothénique ;

- le coenzyme A ;

- le pantothénol ;

- la phosphopantéthéine.

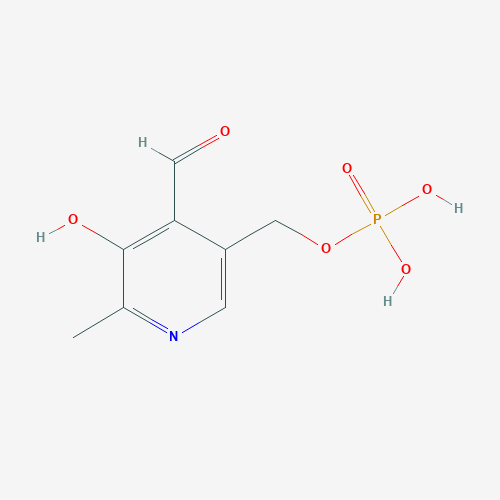

6. Les vitamères de la vitamine B6 :

- le pyridoxal ;

- la pyridoxine ;

- la pyridoxine phosphate ;

- la pyridoxamine ;

- la pyridoxamine phosphate ;

- le pyridoxal 5-phosphate.

7. Les vitamères de la vitamine B8 :

- la biotine ;

- la biocytine.

8. Les vitamères de la vitamine B9 :

9. Les vitamères de la vitamine B12 ou cobalamine :

- la cyanocobalamine ;

- l’hydroxocobalamine ;

- la méthylcobalamine ;

- l’adénosylcobalamine.

Seule la cyanocobalamine est une forme synthétique, contrairement aux trois autres vitamères qui ont une origine naturelle.

10. Les vitamères de la vitamine C :

- l’acide ascorbique ;

- l’acide déhydroascorbique ;

- les ascorbates.

Ces derniers regroupent les sels de l’acide ascorbique, dont les plus courants sont l’ascorbate de sodium et l’ascorbate de calcium.

11. Les vitamères de la vitamine D :

- la vitamine D2 ou ergocalciférol, d’origine végétale ;

- la vitamine D3 ou cholécalciférol, d’origine animale ou végétale (isolée dans le lichen boréal) ;

- les différentes formes de la 25-hydroxyvitamine-D.

Dans le cadre d’une complémentation, la vitamine D3 est nettement plus intéressante que la D2.

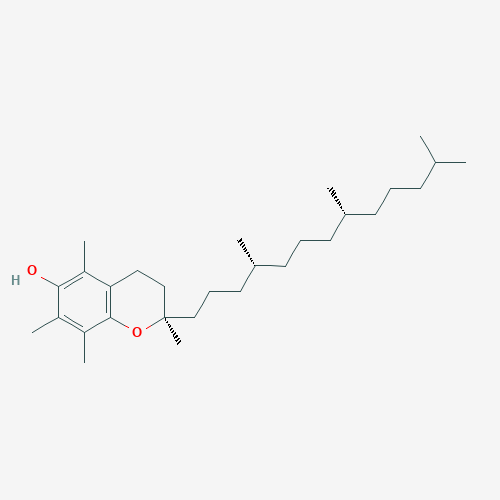

12. Les vitamères de la vitamine E :

- l’alpha-tocophérol ;

- l’acétate d’alpha-tocophérol ;

- le bêta-tocophérol ;

- le delta-tocophérol ;

- le gamma-tocophérol ;

- les 4 tocotriénols : alpha-tocotriénols, bêta-tocotriénols, delta-tocotriénols et gamma-tocotriénols.

L’activité biologique des différents vitamères de la vitamine E varie, si bien que certaines recommandations nutritionnelles s’expriment en équivalents de l’alpha-tocophérol.

13. Les vitamères de la vitamine K :

- la vitamine K1 ou phylloquinone, produite par des plantes ;

- la vitamine K2 ou ménaquinone (MK).

La vitamine K2 regroupe en fait un ensemble de molécules produites par des bactéries, comme la farnoquinone (aussi appelée MK-6) et la vitamine K3 ou ménadione, aussi considérée comme une provitamine K, car elle peut être convertie en MK-4.

Les données épidémiologiques et cliniques suggèrent que les différents vitamères de vitamine K n’ont pas le même effet sur la santé cardiovasculaire. Ainsi, d’après une étude sur 564 femmes ménopausées, la consommation de vitamine K2 est associée à une réduction de la calcification des artères, mais cela ne semble pas le cas pour la vitamine K1.

Références

- Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Les vitamines, Labinfo., 2012

- Gregory JF, Accounting for differences in the bioactivity and bioavailability of vitamers, Food Nutr Res., 2012

- Bhagavan NV, Vitamin metabolism, Medical Biochemistry (4th Edition)., 2002

- Plet A et al., Mécanisme d’action de l’acide rétinoïque, Médecine/Sciences., 1988

- Beulens JWJ et al., High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification, Atherosclerosis., 2009

Autres articles